「あっ、そうそう。ちょっと前に阿波市の地図見てたら、『犬墓』って地名があってびっくりした。珍しいよね。何か由来でもあるの?」

そう思い出したかのように言ったのは、大学時代からの親友。僕の仕事はもちろん、阿波市にも関心を持ってくれる、ありがたい存在だ。そういえば、大影に遊びに行く途中の車内にて、7歳の娘からも「ここの場所、どうして犬のお墓って名前なの?」と質問を受けたことがあった。

ちなみにこの質問についての回答は、

旅をしていた弘法大師とその愛犬に突然、猪が襲いかかる。空海を守ろうと、身を挺してなんとか戦った愛犬だったが不幸にも命を落としてしまった。悲しんだ空海は、愛犬の墓を建てて供養をした。犬墓という地名は、このお墓にまつわる物語が由来とされている。

となる。

このような質問をたびたび受けるのは、もしかしたら何かの縁かもしれない。せっかくなので、あらためて「犬墓」という地名について調べてみようと思う。

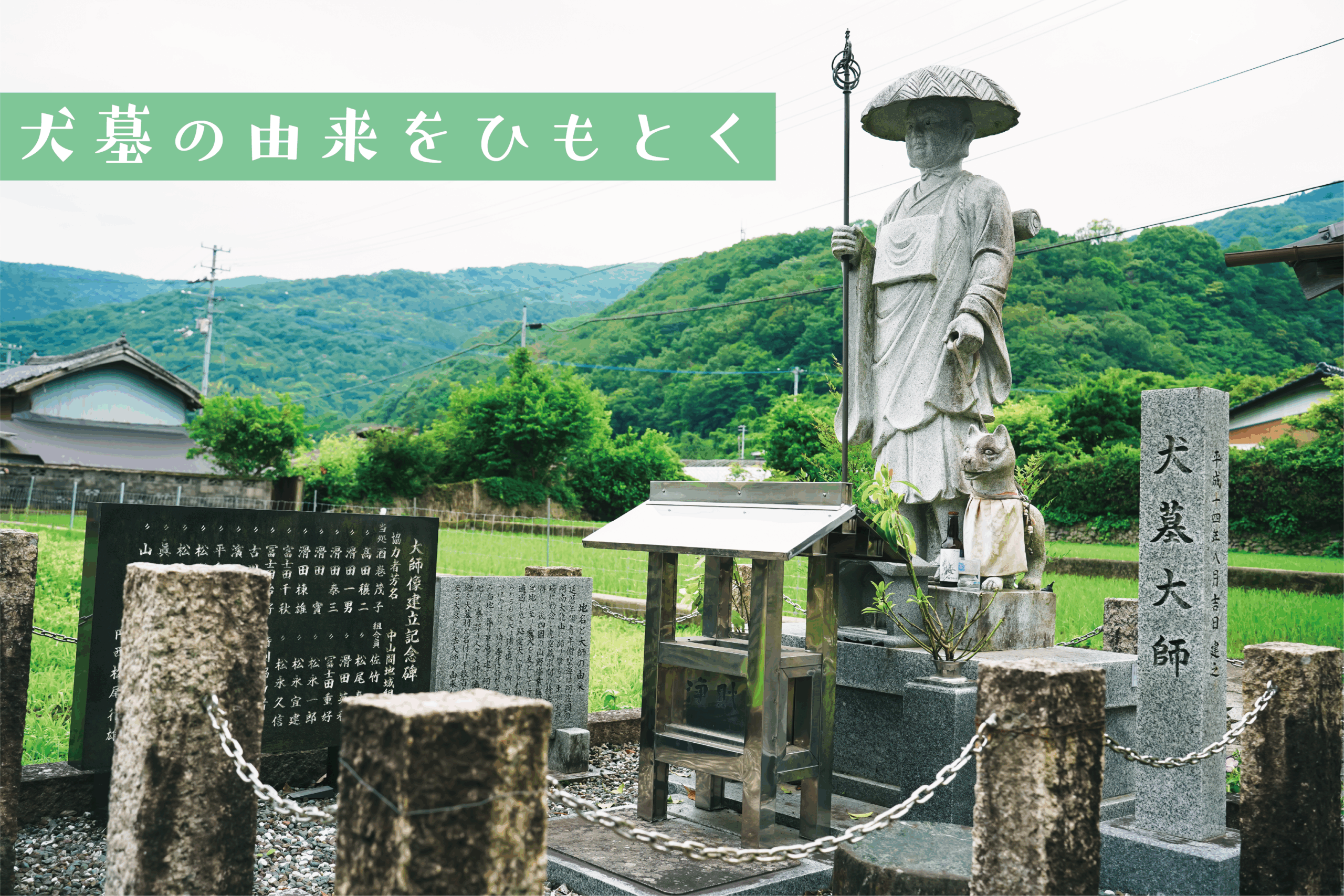

犬墓大師堂へ

気温が上がってじめじめとした6月のある日、自宅を出て県道2号線沿いを北に向かう。あいにくの薄曇りだけれど、その分落ち着いた情緒を見せてくれた。前方に見えてきた、「犬墓大師堂」の標識を右折。青々とした稲や、田んぼに映り込む城王山の姿を楽しみながら細い道を進むと開けた場所に出る。

先ほどの標識から車で1分ほどの場所に「犬墓大師堂」がある。車を降りると、どおどおと、すぐそばを流れる日開谷川から音が聞こえてきた。普段は静かな川だが今日は音が激しい。先日の雨のせいで水量が増えているようだ。

東向きに作られた犬墓大師堂には自由に出入りできる。地元の方にとっては集まる場所として、お遍路の方にとっては休憩所として今も利用されている。

以前こちらを訪ねた時、たまたま通りがかったご近所の方と思しき女性が笑顔で「犬墓に来てくれたんじゃねえ(阿波弁。「犬墓に来てくれたんですね」)」と話しかけてくれた。つられて私も笑顔で「あ、はい!そうです」と返事をすると、うんうんとうなずきながら「ゆっくりしてってくださいねえ、ありがとうねえ」と女性。人懐っこい対応に、とても楽しい気分になった事を思い出した。

この場所の近くには第88番札所「大窪寺」があるが、犬墓は四国霊場を全て回り終えたおへんろさんの帰り道のひとつであり、当然この地にもお接待というおもてなしの文化が根付いている。このまちを訪れた人をあたたかく受け入れる気質がこの場所にはあると再認識出来た。

犬墓の由来

大師堂の左手には平成14年8月に建立された弘法大師空海と愛犬の像がたたずむ。その脇には地名の由来の説明書きがあったので一部を引用させていただく。

当地に至り愛犬を友として行脚猪に遭遇し危き処愛犬に守られ難を避けられるも愛犬は猪を追って向かいの山裾の瀧のほとりで猪の毒牙に仆れる。その死を悼み当地に葬り草庵を建て阿弥陀如来を祀りて霊を葬う人々大師の徳を崇め此の地を犬墓村と名付け千数百余年現在に至る犬墓と弘法大師の由来なり(現地の石板より)原文ママ

ここで、市場町史に記載されている犬墓の由来についても引用する。

昔、弘法大師が愛犬を連れて旅をしていた際、とつぜん猪が犬を目掛けて襲いかかってきた。犬は一生懸命弘法大師を守るべく戦ったが猪の牙に刺されて命を落としてしまった。弘法大師はひどく悲しみ、供養をするためにお墓を設けた。その後、そのお墓の近くには庵が建てられてその主が墓守となりお墓を守った。これが、犬墓の地名の起こりである。(市場町史より)

いずれの由来も、

・弘法大師が犬を連れて犬墓地区を歩いていたときに猪に襲われた事

・弘法大師を守ろうと猪と戦い命を落としてしまった事

が記されている。また、以前私が地元の方から直接由来をお聞きした時も上記の内容と同じだった。この種の言い伝えは、いくつか異なるパターンのものが存在する事が多いが犬墓の由来については概ね一致しているようだ。

戌墓(犬墓)

お堂の右手に目をやるとお墓が立っている。このお墓こそ、地名の由来となった「戌墓」(いぬのはか)だ。言い伝えによると、享保年間(1716年〜1736年)に犬墓村の庄屋・松永傳太夫によって造られたのだそう。柔らかく、丸みを帯びた石からはあたたかみを感じる。その下部には、「戌墓」(いぬのはか)と刻まれており、墓前には新しいしきび(仏前に備える植物)が添えられている。きれいに管理されているその様子から、地元の方が抱く愛着の高さをうかがえる。

命をかけて弘法大師空海を守った犬に思いをはせながら、手を合わせしっかりとお参りをさせていただきこの地を後にした。

(取材・写真:松本剛)

アクセス

カーブミラーに「犬墓大師堂」の看板が見えるので、左折します。

ここからはひたすら直進。

到着です。お疲れ様でした。